極限環境生命科学研究室

早稲田大学 人間科学学術院

進化分子工学

工学では予めわかっている原理に基づいて設計図を画きその設計図に従ってものを製作する。しかし現在の生化学の知識では、希望する機能を発現するようにタンパク質や核酸などの生体高分子を設計することはできない。そこで、生物の進化の原理を利用して希望する性質や機能を持つ生体高分子を獲得しようというの が進化分子工学であり、2018年度のノーベル化学賞受賞分野でもある。

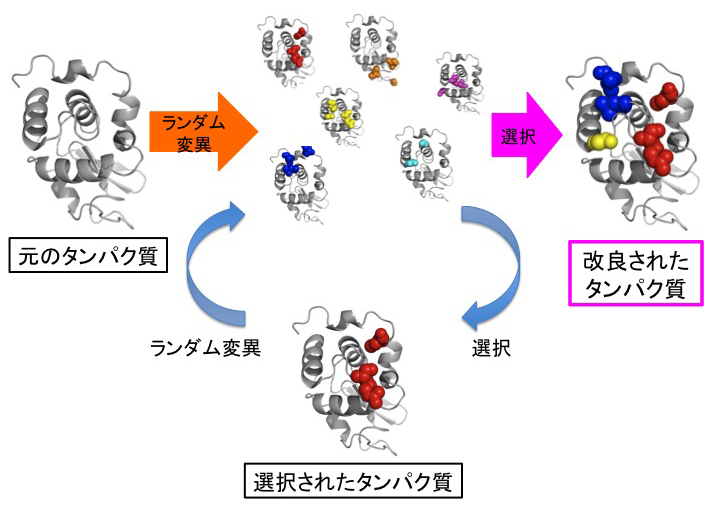

生物の進化の過程では、たくさんの異なった子孫の中から最適者が選択される。進化工学では、この進化の原理をタンパク質や核酸設計に応用する。進化分子工学では、まずランダム(でたらめ)に遺伝子に変異をいれて、できる限りたくさんの異なった変異型遺伝子を作り出す。その変異型遺伝子から変異型タンパク質(あるいは 核酸分子)を作製して、その中から自分の欲しい性質のタンパク質(あるいは核酸分子)を作る遺伝子を選び出す。こうして、設計原理が未知であっても希望の機能や性質をもつ高分子を得ることができる。これが進化分子工学である。また進化分子工学は、得られた遺伝子のどこがどう変わったかを調べることにより高分子設計原理を研究 するためにも威力を発揮する。

進化分子工学は試験管内進化ともよばれ、また人工的にタンパク質をある希望の方向に進化させるので「定向進化」とも呼ばれる。人間が家畜や農作物を改良することを育種ということになぞらえて「分子育種」と呼ばれることもある。