極限環境生命科学研究室

早稲田大学 人間科学学術院

酵素利用推進に向け耐熱性と低温活性を両立させた酵素を開発するための基礎研究

ヒトを含め生きものの体内では、生きるために必要な化学反応つまり物質の変化が起こっている。

この化学反応はからだの材料をつくるためや、生きるために必要なエネルギーを得るためにおこなわ

れるが、その化学反応を起きやすくするために働くのが酵素である。このような酵素を細胞の外で利

用し、人間社会に役立てようという試みが既に始まっており、洗剤の添加剤や飲食品製造などで実用

化も進んでいる。

飲食品加工では、すでに多くの酵素の利用が始まっている。例えば、乳幼児や成人にも牛乳を飲むと

お腹がゴロゴロする人がいるが、これは、体内に持っている、牛乳に含まれる乳糖を分解するための

酵素がうまく働かないためである。そこで、乳糖分解酵素によってあらかじめ牛乳などの乳製品中の

乳糖だけを選択的に分解することによって、乳糖をうまく分解できない人も飲める、あるいは、食べ

ることができる乳製品をつくるために使われている。

酵素を利用するメリットの一つが、反応速度が極めて速いことである。酵素がないと数百年かか

るような化学反応も、酵素を利用することで1秒程度で進行させることが出来る場合がある。また、

反応効率が良く、他の有機合成反応、金属触媒による化学反応とは違い、無駄な副産物を生じること

なく100%の効率で目的物だけを生成する。さらに、感度と選択性が高く、微量の物質も認識し、鏡像

異性体をも区別することができ、目的外物質に対しては一切働かないという特徴もある。最後に、エ

ネルギー効率がとても良く、常温、常圧といった穏和な条件下で化学反応を進行させるので、酵素利用

の推進は環境負荷を低減し、環境問題、エネルギー問題の解決に寄与し、カーボンニュートラルの達成

にも貢献すると期待される。

ただし、酵素の利用にも弱点がある。その一つが、身近な(微)生物が持つ酵素の多くは不安定で、

すぐ壊れてしまうことである。生きものの体内では、酵素は必要な時に働いて、不要な時には働かない

ように壊れやすくできているためであるが、酵素を社会で役立てようとしたときには大きな欠点となる。

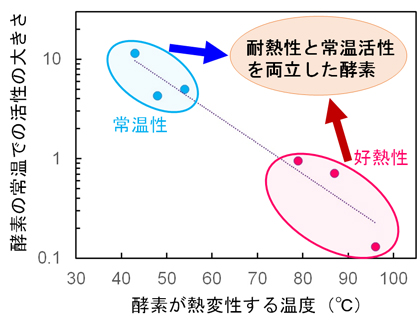

一方、高温環境に棲息する微生物(好熱菌)の酵素は安定で、高温でよく働くという性質がある。常温

でも、生育温度の低い生物由来酵素と比べて安定で半減期の長いが、そのかわり、常温での

働きが悪いという欠点もある。飲食品製造など高温にすることが難しいプロセスで酵素を利用する場合、

安定で、かつ、常温でよく働く酵素が望まれるが、そのような都合の良い酵素は、自然界からはなかな

か見つからない。

そこで、当研究室では、祖先型復元法や進化分子工学の手法を用いて、常温で働く酵素の耐熱化や好熱

菌由来酵素の低温高活性化に取り組んでいる。さらに、過去に存在し、現在は絶滅した生物種が持って

いた酵素を復元し、その中から、安定で常温でも働く酵素を探す研究もおこなっている。